YAMAHA「モーターサイクル用電源サブハーネスキット」購入までの経緯

昨今はバイクにもナビやスマホ用の電源を取り付けるのが当たり前の時代。

自分もスマホをナビに利用してるのでシガーソケットx1、USBx2の3in1の車載電源をつけている。

直接バッテリーから電源を取ることをバッ直などというがバッ直で電源を取り出すとリレー装置などを付けない限り当然電流は流れっぱなしになってしまうので電装品のスイッチ切り忘れたりするとバッテリーが上がってしまう。

このためキーに連動して動くパーツの電線を分岐したりすることになる。

セロー250の場合はホーンから取ることが多いようだ。

自分の場合ヘッドライトのヒューズを分岐させて取っていた。

電源を取るために切ったりカシメたりする必要がないのでとても楽(電装品側はギボシ端子をカシメて接続)。

セローの場合ヘッドライトはエンジンをかけるまで光らないのでヘッドライトから分岐した電源もエンジンかけるまで電流が流れずキーOFFで電流が止まる。

これでキーOFF後に電装品側のスイッチ切らなくてもバッテリーが上がることもなくなる。

ヒューズボックスが閉まらなくなって見栄えが悪かったり防水面で心配はあったが特に問題も無く使えていた。

しかし、今後フォグランプやハンドウォーマーなどの電装品を追加するに当たり電源コネクタを増設する必要が発生。

また、消費電力も増えるだろうからなるべくならバッ直で電源を取りたい。

初めはパーツ揃えて自分でリレー付きの分岐配線を組もうと思ったのだが結局ヤマハが発売しているモーターサイクル用電源サブハーネスキットを購入して電源を増設することにした。

理由は

- 端子やリレー、配線などをエーモンやデイトナみたいな日本のサプライヤーから購入すると2,000円は掛かりそう。

- amazonで中華発送の激安品を買えば価格を抑えられるが信頼性が不安アンド発注から到着まで時間がかかる。

- そもそも電気周りの知識と経験に乏しいのでちゃんと配線組めるか心配

- なら3,000円払ってYamaha純正の出来合い品を買うほうが早くて確実でコスパ良もいい

ってことでヤマハのモーターサイクル用電源サブハーネスキットを購入。

で、これがそれ

amazonで¥2,749で購入。

ヤマハ モーターサイクル用電源サブハーネスキットの利点と欠点

などです。

でした。

組み込み作業のダイジェスト

フラッシャーリレーに配線を割り込ませる

まずは車体の後ろ側にあるフラッシャーリレーに配線を割り込ませる必要があるのだがフラッシャーリレーを車体から取り出すのも元に戻すのも苦労した。

写真真ん中あたりの黒い箱のようなものがフラッシャーリレー。慣れれば簡単に出し入れできるようになるが、なれたところでそう何度もやる作業でもないし次やるときはコツ忘れてそう。

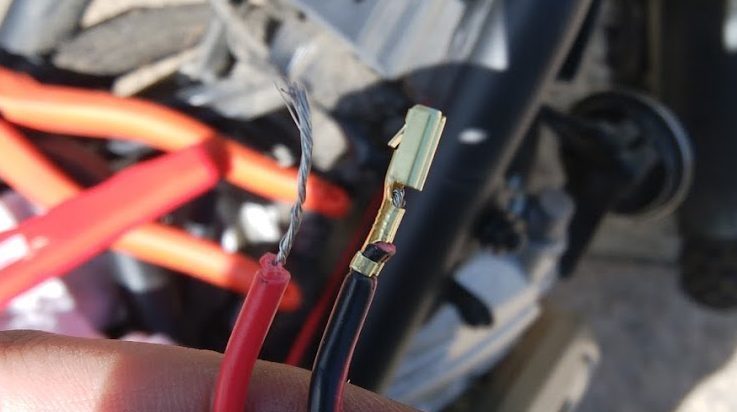

カプラーのカシメ作業と電装品との接続

ハーネスキットと電装品を接続するにはカプラー(端子)のオス側を取り付ける電装品の配線に付ける必要がある。

自分で電工ペンチを使ってカシメる必要があるが線が細くてそのままだとうまくカシメられなかった。

折り返して2重にすることでしっかりとカシメることが出来た。

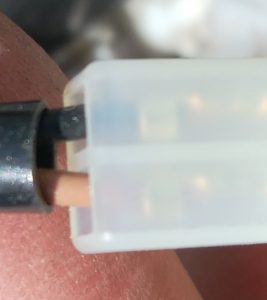

カシメたらスルッと入れて端子が完成

サブハーネスキット側の配線は+が茶色、マイナスが黒

カッチとね

配線の取り回し

プラス端子とマイナス端子はバッテリーに直接つなぐ。

真ん中の白いのはサブハーネスキットのヒューズボックス。セローのヒューズボックスに取り付けられる様になっているのだが、この状態だとサイドのカバーが閉まらない(笑)。

汎用品なので配線が余る。おそらくバッテリーとフラッシャーリレー間の距離が長い車種への対応だろう。

このままだとサイドのカバーがきっちり閉まらない。

結局配線を途中でカットして収めることにする。

最終的にはこんな感じで収めることになった。

サブハーネスキットの切れ端。

コレでしばらくは電源を10Aまで取り放題である。

その他もろもろ

余った配線の処理やリレーの配置やらで取付になんやかんや2日かかった。

配線割り込ませるフラッシャーリレーとバッテリーの距離がよほど離れているバイク以外は配線がかなり余るので配線を切って縮める必要が出てくると思う。

カプラーの端子は電工ペンチで0.5sq用のくぼみ使ってカシメてもゆるかったので電線部分を折り返して2重にしてカシメた。

3つ口の配線は短、中、長の3本ありセローの場合一番長い線がハンドルの根本に届かないぐらいの長さ。

作業を一日で終わらせたいなら予備の端子や配線切って縮める手段や防水対策などをあらかじめ準備しておいた方がよい。

カプラーは防水でも防塵でもない(土砂降りの雨の中を走っても問題はなかった)。

カプラーと端子自体は汎用品なのでカシメに失敗した場合はエーモンなどの同規格の端子を使える。

ただ端子のメッキの種類まで合わせようとすると直接メーカーにメッキの種類を確認するなどの作業が必要になると思う。

追記

あとで知ったが配線切らなくてもセローの車体に収める方法があるようだ。

サブハーネスキットの取り付け方がなかなか詳しく説明されていて取り付ける前に見ておきたかった。

上記ブログは現在休止中のようなのでアーカイブへのリンクを張っときます。

取り付けて1年以上たち雨の中も雪の中も走ってきたが漏電などのトラブルは発生しなかった。

端子が防水防塵でないのが心配だったが、防水端子は経年でパッキンが劣化するので性能を保つためには3~5年を目処に交換する必要がある。

そのへんを考えると防水でも防塵でもない端子を使うのが大概の場合の正解なのかもしれない。

商品紹介リンク

下記リンクから買ってもらえるとサイト運営費(主にサーバ代)の足しになるのでよかったら。

ヤマハ モーターサイクル用電源サブハーネスキットキー連動のバッ直電源が3口取れるヤマハのサブハーネスキット。

電源ケーブルの長さはセローの車体中央のバッテリーからハンドルの根本までちょっとたりないぐらい。

個別に部品買って自分で配線組むよりもりコスパ良くて早いと思う。

今回使った電工ペンチはコレ。

エーモン ターミナルセット (大)エーモンの電工ペンチセット。

Amazonのレビューはボコボコだけど一通り揃ってて入門にはちょうどいいんじゃないかな。

本格的にやるつもりならはじめからもっといいヤツ買ってもいいかも。

ヒューズを差し替えて電源を取り出す。

サブハーネスキットよりも簡単に電源を増設できるのではじめはこれを使って電源増設にチャレンジするのも良いかも。

自分もはじめはこれ使って電源を増設した。

コメント